Jetzt habe ich schon wieder das veraltete Wort „Nodalpunkt“ in der Überschrift benutzt, eigentlich müsste ich dieses Wort gegen „No Parallax Point“ oder „Zentrum der Eintrittspupille“ austauschen, denn diese Ausdrücke beschreiben den gesuchten Punkt, um den man drehten sollte ohne eine Verschiebung zwischen Vorder- und Hintergrund hinnehmen zu müssen, weitaus exakter. Warum ich es doch benutzt habe: Es hat sich in der Panoramafotografie so eingebürgert.

Das Zentrum der Eintrittspupille ist der physikalische Ausdruck des gesuchten Punktes. Die Eintrittspupille begegnet uns in der Fotografie immer dann, wenn wir ein neues Objektiv kaufen und die „Lichtstärke“ (auch Blendenzahl genannt) als Qualitätskenngröße benutzen. Die Größe, bzw. den Durchmesser der Eintrittspupille kann man nämlich direkt aus der Blendenzahl und der Brennweite des jeweiligen Objektives ableiten, und zwar so:

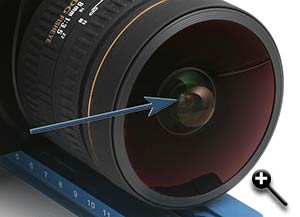

Zurück zum Thema: In der Panoramafotografie interessiert uns nicht die Größe, sondern vielmehr die Lage der Eintrittspupille und die schreibt oder graviert uns der Hersteller leider nicht direkt aufs Objektiv. Sie muss deshalb experimentell ermittelt werden und ist abhängig von der Bauart des Objektives. Wie man die Lage ermittelt und worauf man dabei achten sollte habe ich im Kapitel „Aufnahme“ beschrieben.

Manch einer hat mir erzählt, er habe ein super Panorama einfach so aus der Hand geschossen – ganz ohne Panoramakopf und natürlich ohne darauf zu achten um die Eintrittspupille zu drehen.

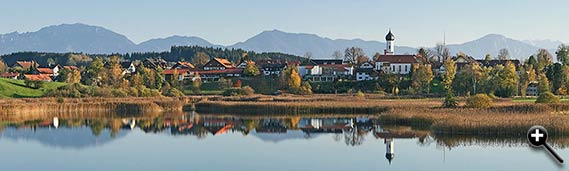

Nun gut, diese Aussage mag vielleicht stimmen, aber nur in ganz bestimmten Aufnahmesituationen. Hat man z.B. ein Motiv ohne Vordergrund, kann es auch zu keiner Parallaxenverschiebung zwischen Vorder- und Hintergrund kommen und das Panorama gelingt in jedem Fall. |

| Telepanorama: 7 Aufnahmen, Brennweite 85 mm, Blende 11, Horizont genau mittig |

|

| Telepanorama: 9 Aufnahmen, Brennweite 135 mm, Blende 8, Horizont außermittig |

Der daraus entstehende Parallaxenfehler wäre nachträglich nicht mehr zu retuschieren, das Panorama würde misslingen. Zudem kommt im Nahbereich noch ein weiterer negativer Effekt hinzu wenn man fälschlicher Weise um das Stativgewinde der Kamera dreht: Die Größenveränderung der abgebildeten Objekte beim Schwenken. Sie tritt immer auf, wenn sich der Abstand Objekt-Eintrittspupille von Bild zu Bild stark verändert, also im Nahbereich.

Um es kurz zu machen: Bevor man mit solch einer Aufnahme beginnt sollte der Panoramakopf extrem genau eingestellt werden, ansonsten lassen sich die Einzelbilder nicht, oder nur mit sehr aufwändiger Nacharbeit am Rechner zusammensetzen. Möchte man auf das gleiche „Fehlerverhältnis“ wie bei unserem Telepanorama kommen, nämlich 1:1000, so müsste man den Panoramakopf auf 0,1 mm genau justieren, was in der Praxis kaum möglich ist. In der Regel wird man sich mit 1 mm Abweichung bei 10 cm Abstand von der Frontlinse zufrieden geben müssen, was einem Verhältnis von 1:100 entspricht.

Vielleicht mögen Sie jetzt einwenden, dass man solche extremen Panoramen wie das im Kühlschrank wohl eher selten macht. Dies ist sicherlich richtig. Aber bei der Innenansichten von Immobilien oder Fahrzeugen, dem Hauptanwendungsgebiet von Kugelpanoramen, kommen Objektabstände von sagen wir mal 30 – 100 cm durchaus vor. Und wenn man hier den Panoramakopf auf 1 mm genau eingestellt ist man wieder beim „Fehlerverhältnis“ von fast 1:1000, und damit gut gerüstet auch für extreme Standpunkte, z.B. direkt unter einen Leuchter und vor dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs. Panoramen, die viel Vordergrund enthalten wirken übrigens besonders plastisch und dreidimensional und beeindrucken somit den Betrachter. Ein weiteres Argument, einen Panoramakopf zu benutzten und sich mit dessen Justage zu befassen.

- Vom Objektiv

- Bei Zoomobjektiven von der eingestellten Brennweite (je nach Bauart kann die Abhängigkeit stark oder weniger stark sein)

- Von der Fokusstellung (nur ganz geringe Abhängigkeit)

- Von der Blende (ebenfalls nur geringe Abhängigkeit)

- Vom Einfallswinkel (=Bildhöhe, nur bei bestimmten Fisheyeobjektiven)

Empfehlenswert ist es, die Bestimmung der Lage der Eintrittspupille unter möglichst realen Bedingungen vorzunehmen, d.h. hier mit typischen Einstellungen bzgl. Blende und Fokus zu arbeiten und die Parallaxenverschiebung im späteren Überlappungsbereich zu beobachten.

Vorweg nochmals der Hinweis, dass man diese Justage nur ein einziges mal machen muss, da man die ermittelten Werte an den Skalen des Panoramakopfes ja immer wieder – vor den eigentlichen Aufnahmen – einstellen kann. Es ist also durchaus sinnvoll für diesen einmaligen Vorgang etwas mehr Zeit zu investieren. Man spart sich dadurch ein vielfachen an nachträglicher Retusche am Computer.

In der Praxis, am Beispiel des Panoramakopfes Novoflex VR-System 6/8 wird die Justage folgendermaßen vorgenommen:

- Bringen Sie die Kamera in die links abgebildete Position. Richten Sie die Kamera mit Hilfe der Wasserwaage auf dem Blitzschuh exakt nach unten aus. Hierfür öffnen und schließen Sie die obere (blaue) Winkel-Feststellschraube.

- Nun sehen Sie durch den Sucher Ihrer Kamera und verschieben, bei geöffneter unterer Klemmschraube die L-förmige Klemmplatte solange, bis das mittlere Autofokus Messfeld Ihrer Kamera genau auf die Markierung der Drehachse (weißes Kreuz) zielt (siehe Abb. links).

- Danach schließen Sie die Klemmschraube wieder und notieren sich den Wert der unteren Skala auf der Klemmplatte für zukünftige Aufnahmen mit dieser Kamera.

- Anschließend richten Sie, mit Hilfe der oberen, blauen Winkel-Feststellschraube und der Wasserwaage auf dem Blitzschuh, die Kamera wieder horizontal aus, bringen sie also wieder in die normale Aufnahmeposition.

- Nun wird einmalig ein Testaufbau benötigt, in dem vertikale Linien im Vorder- und Hintergrund vorhanden sind. Solch ein Testaufbau lässt sich leicht in der eigenen Umgebung realisieren. Bringen Sie ein vertikales Objekt, welches sich im Vordergrund befindet, mit einem vertikalen Objekt im Hintergrund zur Deckung (z.B. Stehlampe und Bilderrahmen).

|

| Testaufbau zur Nodalpunktbestimmung bei einen Fisheyeobjektiv |

- Sehen Sie durch den Sucher, während Sie die Kamera horizontal von links nach rechts schwenken.

- Beobachten Sie, ob sich Vorder- und Hintergrund voneinander weg bewegen oder in Deckung bleiben.

- Benutzen Sie nach Möglichkeit dieselben Einstellungen für Blende und Fokus wie später beim Fotografieren, für ein Kugelpanorama beispielsweise Blende 11 und Fokus auf 1 m.

|

| Fisheyeobjektiv in hyperfokaler Distanz bei Blende 11: Die Schärfe reicht von 0,18 m bis Unendlich |

In einigen Foren wurde sogar berichtet, dass das Abbild eines weit entferntes Objektes, aufgenommen mit einem Fisheyeobjektiv, deutlich weniger Abbildungsfehler enthält, wenn auf ca. 1 m, als wenn auf Unendlich fokussiert wird. Demzufolge ist das Fokussieren auf Unendlich mit bestimmten Fisheyeobjektiven grundsätzlich nicht empfehlenswert, wenn bei mittlerer oder geschlossener Blende gearbeitet wird (was in der Panoramafotografie ja gängige Praxis ist).

- Das vertikale Objekt im Vordergrund stellen Sie möglichst nah an die Kamera, es sollte allerdings im Sucher noch scharf zusammen mit dem Hintergrund zu erkennen sein. Benutzen Sie deshalb die Abblendtaste Ihrer Kamera, um die nötige Tiefenschärfe zu erzeugen.

- Eine große Hilfe ist eine Skala im Hintergrund (z.B. ein Lineal über dem Bilderrahmen, siehe Abb.). Das Objekt im Vordergrund dient hierbei quasi als Zeiger. Da die minimale Verschiebung im Sucher kaum zu erkennen ist, müssen Testbilder gemacht und am PC angezeigt werden.

|

| Die richtige Position ist noch nicht gefunden: Verschiebung zwischen Vorder- und Hintergrund beim Rechtsschwenk |

- Hilfreich ist es die Kamera per Datenkabel bzw. Wireless Adapter direkt mit dem Rechner zu verbinden und die gemachten Bilder dort vergrößert zu betrachten.

- Vergleichen Sie hierbei jeweils die Skalenwerte, die beim Schwenken auf der rechten und linken Seite der Aufnahmen entstehen. Sind sie unterschiedlich, so drehen Sie noch nicht im Zentrum der Eintrittspupille. Stellen Sie in diesem Fall einen anderen Abstand an der oberen Klemmplatte ein. Beim erneuten Schwenk werden sich die Skalenwerte der Aufnahmen voneinander weg bewegen oder annähern. Im letzteren Fall haben Sie die obere Platte in die richtige Richtung bewegt.

- Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis sich die Skalenwert beim Schwenken nicht mehr verändern. Nun dreht sich das System beim Schwenken um das Zentrum der Eintrittspupille des Objektivs.

|

| Die richtige Position ist gefunden: Keine Verschiebung zwischen Vorder- und Hintergrund beim Rechtsschwenk |

- Den ermittelten Skalenwert an der blauen, oberen Klemmplatte notieren Sie sich für zukünftige Aufnahmen mit diesem Objektiv.

Beim Telepanorama mit einem relativ großen Abstand vom Motiv kann man sich Fehler bei der Justage durchaus erlauben - sie fallen kaum ins Gewicht. Anders sieht es beim Weitwinkelpanorama im Nahbereich aus. Durch das Einbeziehen des Vordergrundes kann man beeindruckende, räumlich wirkende Panoramen erzeugen. Und in diesem Fall ist ein gut justierter Panoramakopf unerlässlich.